A quale subacqueo o apneista non è capitato di avere difficoltà di compensazione durante o a seguito di un’immersione?

Nella maggior parte dei casi non è accaduto nulla di sensazionale: difficoltà a compensare un orecchio con necessità di risalire di un metro o poco più, oppure una manovra che entra in ritardo e ci fa percepire la compensazione come sgarbata. Eppure poi, dopo l’uscita dall’acqua, il sub ha dovuto confrontarsi con una serie di anomale sensazioni, evidente conseguenza delle difficoltà incontrate in immersione. Sono comparsi sintomi, magari lievi ma non specifici, che preoccupano e lasciano il dubbio riguardo ai provvedimenti da adottare. Potrò tornare sott’acqua domani? Avrò causato problemi seri all’orecchio? Devo rivolgermi a un medico?

In quest’articolo cercheremo di capire come analizzare in maniera oggettiva i sintomi otologici che possono comparire dopo una immersione, per orientare l’auto diagnosi quando non sia possibile rivolgersi a un Medico tempestivamente.

Riconoscere il problema

Sappiamo che l’orecchio è un sistema complesso che può subire danni più o meno gravi in funzione della componente colpita. Il mantra che non ci stancheremo di ripetere è che i danni barotraumatici dell’orecchio medio sono, di norma, reversibili, mentre quelli dell’orecchio interno possono comportare una perdita dell’udito, di entità variabile, potenzialmente non reversibile.

La maggiore difficoltà che si incontra ad attribuire la giusta gravità a un incidente otologico subacqueo è che i problemi relativi all’orecchio interno, gravi per definizione, spesso si manifestino con sintomi lievi, che vengono trascurati per giorni prima di rendersi conto che è necessario l’intervento di un Medico esperto. Le armi efficaci per riconoscere tempestivamente gli incidenti gravi, qualora si manifestassero, sono la piena consapevolezza riguardo alla fenomenologia dell’orecchio in immersione e la capacità di analizzare in maniera critica l’insieme degli eventi che compongono il set dell’incidente.

Compra il libro L’orecchio In Immersione per comprendere meglio le potenziali problematiche correlate a incidenti gravi.

I sintomi otologici da immersione

I sintomi otologici che compaiono dopo un’immersione caratterizzata da difficoltà di compensazione o dall’insorgenza di un barotrauma auricolare sono pochi e non specifici. Nella maggioranza dei casi non possono, da soli, orientare l’auto diagnosi del subacqueo. Neppure l’energia del trauma è indicativa della gravità del danno che l’orecchio può aver subito.

Vediamo quali sono i sintomi otologici che possono comparire durante o dopo un’immersione.

Durante l’immersione:

- Dolore all’orecchio

- Vertigine

Dopo l’emersione:

- Senso di orecchio pieno

- Dolore all’orecchio

- Calo di udito

- Acufene

- Vertigine

Ora, mettiamo alcuni punti fermi riguardo all’interpretazione dei sintomi otologici.

Il senso di orecchio pieno è certamente il sintomo di gran lunga più frequente dopo un barotrauma auricolare ed è del tutto aspecifico.

Il dolore è sempre indicativo di danno alla componente meccanica dell’orecchio (timpano, orecchio medio, condotto uditivo esterno).

La vertigine è sempre indicativa di danno a una componente neurologica dell’orecchio: il labirinto posteriore.

Il calo di udito viene percepito come tale solo se è di entità almeno moderata e se coinvolge le frequenze del parlato; i danni sulle frequenze acute possono non essere immediatamente riconosciuti. Il calo di udito conseguente ai danni dell’orecchio medio o esterno riguarda le frequenze gravi e prende il nome di ipoacusia trasmissiva. Il calo di udito conseguente ai danni barotraumatici dell’orecchio interno prende il nome di ipoacusia neurosensoriale e riguarda prevalentemente le frequenze acute, ma può anche essere (o divenire nel volgere di ore) pantonale, ovvero coinvolgere tutta la gamma delle frequenze udibili.

Un danno barotraumatico all’orecchio interno può esordire con sintomi lievi e peggiorare nelle 72 ore successive all’emersione, fino a divenire una perdita di udito grave. Esso non necessita di forte energia meccanica e nella maggior parte dei casi non è associato a dolore, né in immersione né dopo l’emersione.

Senso di orecchio pieno, calo di udito e acufene possono derivare sia dalla componente meccanica, sia da quella neurologica dell’orecchio, ponendo le maggiori difficoltà per l’autodiagnosi da parte dell’infortunato. Giova ricordare di nuovo che il danno meccanico è un evento banale, mentre il danno neurologico può comportare un deficit uditivo potenzialmente irreversibile.

Note importanti riguardo alla dinamica dei barotraumi dell’orecchio

Al fine di valutare correttamente la gravità di un barotrauma auricolare è necessario avere idee chiare sulla dinamica degli eventi che lo hanno causato. Se avete dei dubbi, leggete il mio articolo di settembre.

Ora, ricorderemo soltanto che:

- Il barotrauma dell’orecchio medio si manifesta prevalentemente per mancata o ritardata compensazione durante la fase di discesa.

- Il barotrauma dell’orecchio interno si manifesta prevalentemente per alterata compliance tubarica nella fase di risalita con il medesimo meccanismo che può scatenare la vertigine alternobarica, quando la compensazione deve avvenire in maniera spontanea.

Clicca qui sotto per approfondire il tema dei barotraumi da mancata compensazione, direttamente dalla nostra Knowledge Base!

La strategia d’indagine

Le variabili in campo sono molteplici e orientarsi non è facile.

La strategia d’indagine deve prevedere due fasi di analisi e una fase di sintesi:

- analisi dei sintomi presenti al momento dell’indagine;

- analisi dei fenomeni avvenuti in immersione;

- epicrisi, ovvero capacità di formulare una ipotesi diagnostica congruente con l’insieme dei dati raccolti nelle fasi di analisi.

Detta in altre parole, per interpretare i sintomi otologici comparsi dopo una immersione è necessario associare i sintomi presenti dopo l’emersione ai fenomeni che si sono manifestati durante l’immersione, così da trarre una conclusione che sia quanto più possibile oggettiva. Purtroppo, per fare ciò occorre avere idee molto chiare riguardo a questo complicato argomento.

Analisi dei sintomi otologici da immersione

Un soccorritore laico (ovvero non medico) che si trovi ad analizzare una sintomatologia otologica comparsa dopo una immersione deve domandarsi: Mi trovo di fronte a un problema grave?

Abbiamo ormai capito che la risposta dipende dalla sede del danno. Quindi, il momento fondamentale dell’analisi della sintomatologia otologica da immersione è determinare se è presente un’ipoacusia e, in caso affermativo, capire se è di tipo neurosensoriale oppure trasmissiva.

- Come posso sapere se l’udito è ridotto? La risposta è semplice. Se il malcapitato accusa anche solamente una sensazione di orecchio pieno o di ovattamento acustico, si deve considerare che sia presente un calo di udito.

- Come posso sapere se la perdita di udito dipende dall’orecchio interno? Per capire se il calo di udito sia di tipo trasmissivo o neurosensoriale dovremo imparare ad eseguire la prova di Weber.

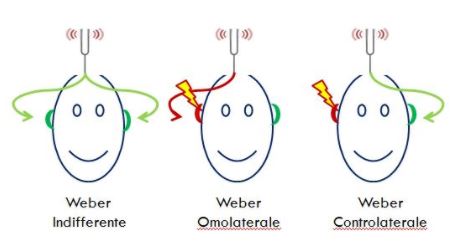

La prova di Weber

La prova di Weber consiste in un semplice test dell’udito, da effettuare con un diapason, per verificare se ci sono delle asimmetrie nella percezione uditiva fra orecchio destro e sinistro. Il diapason potrà essere uno di quelli musicali, utilizzati per accordare le chitarre, che vibrando emette un LA a 440 Hz (quindi, ricordiamolo, un tono grave). Esistono anche diapason di tipo medicale, ma costano molti soldi e per ciò che dobbiamo fare noi non servono.

La prova di Weber si basa su tre presupposti:

- I recettori cocleari possono essere attivati anche dalle onde sonore che li raggiungono attraverso la vibrazione della teca cranica e dei tessuti molli che circondano la coclea, senza coinvolgere il timpano e la catena degli ossicini. Questa via di percezione sonora è detta via ossea.

- Il suono si propaga nei fluidi molto più velocemente che nell’aria.

- In caso di otite esterna o di otite media, si accumula materiale fluido nella parte meccanica dell’orecchio.

Ciò comporta che un suono che si propaghi verso le coclee per via ossea subirà un’accelerazione se l’orecchio medio o il condotto uditivo esterno sono infiammati e contengono materiale fluido (cerume, versamento endotimpanico, ecc…). In questo caso, l’orecchio colpito avvertirà il suono amplificato. Al contrario, se è danneggiato l’orecchio interno e i recettori cocleari deputati alla percezione di una determinata frequenza non funzionano e il suono, per quella frequenza, verrà percepito dall’orecchio colpito come attenuato.

Esecuzione della prova di Weber

Esaminatore e infortunato dovranno disporsi uno di fronte all’altro in un ambiente silenzioso. L’infortunato sarà seduto con gli occhi chiusi. L’esaminatore valuta l’udito per via aerea, facendo vibrare il diapason vicino a un orecchio, poi vicino all’altro. Se uno dei due orecchi sente francamente meno, l’infortunato lo riferirà.

In questo caso si conferma la diagnosi di ipoacusia per l’orecchio colpito, ma non si sa ancora di che tipo sia, se trasmissiva o neurosensoriale. A questo punto l’esaminatore valuta l’udito per via ossea, appoggiando il diapason in vibrazione sulla fronte dell’infortunato.

Si potranno realizzare tre diverse situazioni:

- il suono viene percepito centrale: Weber indifferente. Il suono, per quella frequenza, è percepito nello stesso modo dalle due orecchie.

- il suono viene percepito maggiormente dalla parte dell’orecchio colpito: Weber omolaterale. Il suono raggiunge più rapidamente l’orecchio colpito, perché è presente materiale fluido dove ci dovrebbe essere aria. Siamo in presenza di barotrauma dell’orecchio medio.

- il suono viene percepito maggiormente dalla parte dell’orecchio sano: Weber controlaterale. L’orecchio colpito ha una ridotta capacita di percepire il suono che abbiamo somministrato. Siamo in presenza di sofferenza dei recettori cocleari per barotrauma dell’orecchio interno.

NB: Poiché stiamo effettuando la prova di Weber con un diapason che vibra a 440 Hz, potremo confermare con certezza un danno meccanico a carico dell’orecchio medio se la prova risulta omolaterale. Tuttavia, non saremo in grado di individuare una ipoacusia neurosensoriale a carico dei soli toni acuti: Weber indifferente, quindi, non esclude il barotrauma dell’orecchio interno. Si tenga, inoltre, presente che se l’infortunato fosse portatore di una precedente ipoacusia, l’esame potrebbe risultare falsato.

Visita la sezione di Medicina Subacquea della nostra Knowledge Base

SCOPRI DI PIÙ SULLA MEDICINA SUBACQUEA

Analisi dei fenomeni avvenuti in immersione

Effettuare l’analisi di quanto è avvenuto in immersione significa ricavare le informazioni necessarie a ricostruire, per quanto possibile, la dinamica degli eventi che hanno condotto al barotrauma. Per fare ciò dovremo basarci su alcune semplici domande da rivolgere all’infortunato, mirate all’identificazione della fase dell’immersione (discesa o risalita) nella quale siano comparsi fenomeni significativi.

In discesa:

- Hai avuto problemi di compensazione?

- Hai avuto dolore all’orecchio?

- Hai avuto vertigini?

In risalita:

- Hai avuto problemi di compensazione?

- Hai avuto dolore all’orecchio?

- Hai avuto vertigini?

Ricordando la dinamica dei barotraumi auricolari, capiamo che è particolarmente importante distinguere la sintomatologia che si è manifestata durante la discesa da quella che è comparsa in risalita.

In particolare, ricordiamo che:

- dolore all’orecchio in discesa accredita fortemente il barotrauma dell’orecchio medio;

- dolore all’orecchio in risalita può avere causato sia il barotrauma dell’orecchio medio sia quello dell’orecchio interno;

- vertigine alternobarica in risalita significa che l’orecchio interno ha subito una sollecitazione barotraumatica;

- difficoltà di compensazione a inizio immersione che non hanno, però, impedito la discesa, fanno supporre che la funzione tubarica potesse essere compromessa anche in fase di risalita;

- la compensazione che avviene in ritardo, causando lieve dolore e vertigine, conferma la sollecitazione barotraumatica dell’orecchio interno.

- Può capitare che l’infortunato non riferisca alcun particolare problema durante l’immersione; in questo caso ricordiamo che i barotraumi dell’orecchio interno non necessitano di traumi violenti.

Visita il nostro sito per approfondire i temi relativi all’orecchio in immersione

Epicrisi

Ora è il momento di trarre una conclusione, operando, gioco forza, una semplificazione. Ragionando sui risultati delle nostre analisi, non dobbiamo giungere ad una diagnosi circostanziata, ma solamente capire con quale urgenza dovremo rivolgerci a un Medico: si può attendere qualche giorno senza peggiorare la situazione o è opportuno ricercare assistenza il prima possibile?

Ovviamente, qualora dovessero persistere dubbi circa la natura e la gravità del problema in esame, si dovranno risolvere consultando un Medico esperto. Le ipotesi in campo sono fondamentalmente due, ma gli scenari sono molteplici.

Barotrauma dell’orecchio medio

Si dovrà sospettare un Barotrauma dell’orecchio medio quando:

- vengono riferite difficoltà di compensazione con dolore;

- persiste il dolore dopo l’emersione;

- Weber è omolaterale.

Nel caso specifico si può attendere qualche giorno, adottando provvedimenti volti a controllare la sintomatologia.

Barotrauma dell’orecchio interno

Si dovrà sospettare un Barotrauma dell’orecchio interno quando:

- è presente un grave calo di udito (non si sente il telefono)

- sono presenti vertigini;

- viene riferita vertigine alternobarica in risalita;

- Weber è controlaterale;

- vengono riferite difficoltà di compensazione che non hanno impedito la discesa ed è presente senso di orecchio pieno con Weber indifferente.

In questo caso, è urgente rivolgersi immediatamente a un Medico esperto.

Conclusioni

L’interpretazione della sintomatologia otologica conseguente a barotraumi in immersione è cosa complessa. Il subacqueo che desideri acquisirne competenza dovrà dedicarsi ad approfondire l’anatomia e la fisiologia del sistema uditivo, dovrà conoscere le metodiche per la compensazione dell’orecchio e la dinamica dei barotraumi auricolari. Infine, dovrà essere attento ai particolari e curioso poiché chiedersi il perché delle cose è l’inizio della conoscenza.

In milioni hanno visto la mela cadere, ma Newton è stato quello che si è chiesto perché.

(Bernard Baruch)

Dott. Ferruccio Di Donato

Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Bologna

Specializzazione in Medicina del Nuoto e delle attività subacquee – istituto di fisiologia umana Università di Chieti

Ordine Dei Medici di Bologna N° 11812

Acquista il libro L’orecchio In Immersione del dottor Ferruccio Di Donato.

Il Centro Iperbarico di Bologna si impegna a proteggere e rispettare la privacy degli utenti: le informazioni personali raccolte vengono utilizzate solo per amministrare gli account e fornire i prodotti e servizi richiesti. Gli utenti potrebbero essere contattati con suggerimenti su prodotti, servizi o altri contenuti che a nostro giudizio potrebbero essere di loro interesse.

Puoi annullare l'iscrizione a queste comunicazioni in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni su come eseguire questa operazione, consulta le nostre normative sulla privacy e altre indicazioni su protezione e rispetto della privacy, leggi la nostra Informativa sulla privacy.